歯並びを悪くするお口のクセ

こどもの歯並びは、日常生活で何気なく行っているクセが原因で悪くなることがあります。もっともわかりやすいのは「指しゃぶり」で、3歳くらいまでは問題となりにくいのですが、4歳を過ぎても続けていると、開咬(かいこう)や出っ歯、口ゴボの症状などが誘発されるため十分な注意が必要といえます。ここではそんなお子様のお口のクセの悪影響や対策方法を京都府の宇治ゆうた矯正歯科がわかりやすく解説をします。

口腔習癖の種類

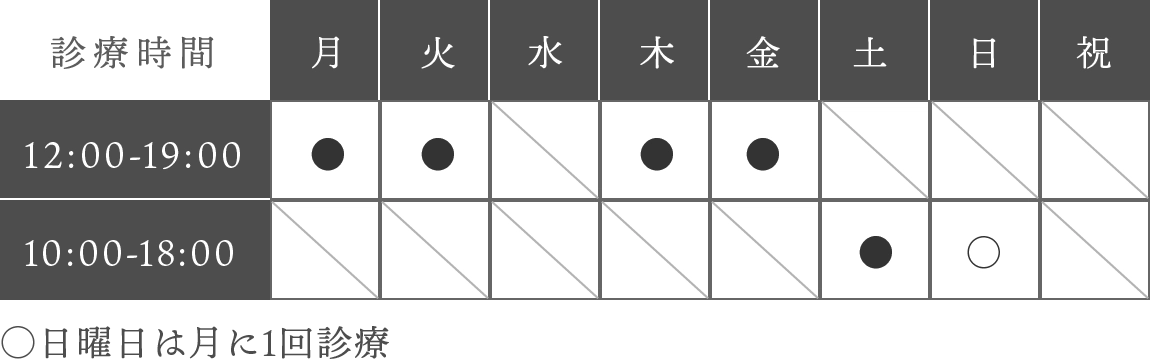

お口のクセである口腔習癖には、いろいろな種類があります。以下の挙げる症状で心当たりがある場合は、歯並び・咬み合わせが悪くなる可能性があるため、まずは京都府の宇治ゆうた矯正歯科までご相談ください。

| 指しゃぶり | 親指などをしゃぶる癖は、出っ歯(上顎前突)、開咬、乱杭歯の主な原因です。指しゃぶりで歯並びが悪くなると、口呼吸、口唇閉鎖不全、構音障害なども引き起こします。 |

| 弄舌癖(ろうぜつへき) | 文字通り舌でもてあそぶように、歯を押したり、歯がない部分の隙間を広げようとしたりする習癖です。筋肉の塊である舌は、歯並びを悪くするくらい強い力を発揮することがあるため注意が必要です。 |

| 咬唇癖(こうしんへき) | 上唇や下唇を噛む癖で、受け口や出っ歯を誘発します。 |

| 咬爪癖(こうそうへき) | 爪を噛むことで、歯の摩耗や開咬、正中離開などの症状を引き起こします。 |

| 口呼吸 | 口呼吸では、口腔周囲筋が弛緩することで歯列に対する圧力が弱まるため、出っ歯になりやすいです。顎の骨の発育も送れることが多く、その結果としてスペースの不足が生じ、乱杭歯や開咬、交叉咬合などを引き起こすケースも少なくないです。 |

| 態癖(たいへき) | 態癖とは、不自然な体勢で長時間過ごすクセを指します。具体的には、頬杖をつく、うつ伏せ寝・横向き寝、猫背でスマホをいじるなどの習慣が挙げられます。これらは顎や歯列に不適切な圧力がかかることで、さまざまな不正咬合を引き起こす原因となります。 |

その他

口腔習癖ではありませんが、乳歯の早期脱落と舌小帯の異常もこどもの歯並び・咬み合わせを悪くする可能性があるため、親御様は十分にご注意ください。

| 乳歯の早期脱落 | 乳歯が標準よりも早く抜け落ちると、永久歯が生えてくるためのスペースが塞がって、歯並びが乱れます。また、乳歯が抜けた部分は、弄舌癖が起こりやすい点にも注意しなければなりません。 |

| 舌小帯の異常 | 舌の裏と口腔底とを結ぶヒダを舌小帯といいます。このヒダが短いと、舌の動きが制限されて低位舌が促され、上顎歯列弓の狭窄や乱杭歯などを引き起こすことがあります。 |

Pick up指しゃぶりからのベロ出しに要注意

指しゃぶりを放置していると、前歯が咬み合わなくなり、上下の歯列間で隙間が生じます。その隙間を舌でいじくるクセを舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)といいます。いわゆるベロ出しは、前歯部の歯並びをさらに悪化させることから、可能であれば指しゃぶりの段階で矯正しておきたいおものです。指しゃぶりや舌癖は、専用の装置を使った矯正治療や口腔筋機能療法(MFT)と呼ばれるお口の筋肉のトレーニング法で改善することが可能です。京都府の宇治ゆうた矯正歯科でも指しゃぶりや舌癖の矯正治療に対応しておりますので、お子様の口腔習癖でお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

こどもの成長と指しゃぶりの関係

こどもの指しゃぶりの頻度は、年齢を重ねていく過程で減少していきます。ここでは乳児期から学童期にかけての指しゃぶりとこどもの成長との関係について解説します。

乳児期(出生直後から1歳まで)

生後2~4ヵ月では、自分の指だけでなく、口元に近づけられたものを無意識に吸います。5ヵ月くらいになると、いろいろなものを舐めるようになり、つかまり立ちを覚える頃には、指しゃぶりをする頻度が徐々に減少していきます。

幼児期(1~2歳)

1~2歳になると、手を器用に使えるようになり、おもちゃで遊ぶ時間が増えてきます。その結果、日中に指しゃぶりをすることが減っていきます。この時期に楽しい環境を作ってあげると、自然な流れで指しゃぶりをやめさせられることができます。

幼児期後半(3歳~就学前)

3歳からは、外で遊ぶ機会も増えるため、指しゃぶりの頻度はさらに低下することでしょう。幼稚園に入ると「指しゃぶりはよくないこと」という意識も芽生え始めるため、お子様が指しゃぶりを自発的にやめるケースも珍しくありません。就学前までに指しゃぶりをやめられない場合は、歯医者さんに相談するのもひとつの手段です。ただし、指しゃぶりがこどもの精神的安定の手段になっている場合は、無理にやめさせない方が良いこともあります。

学童期(5歳~小学生頃)

学童期を迎えても指しゃぶりが続いていて、指に吸いダコができたり、歯並びに悪影響が生じたりしている場合は、できるだけ早期に矯正治療を始めましょう。いずれにしてもお子様の口腔習癖で気になる点、心配に思うことがあれば、一度、矯正歯科で診てもらうことを推奨します。

口腔習癖の対策方法

このように、口腔習癖にはさまざまな種類があり、こどもの歯並び・咬み合わせに深刻な悪影響を及ぼしかねないため、適切に対処する必要があります。

こどもの日常生活を観察する

まずは親御様がお子様の日常生活をよく観察して、気になる習慣や仕草、会話の仕方などがないかをチェックしましょう。

定期検診で主治医に報告する

可能であれば乳幼児期から歯科での検診を定期的に受けて、お子様の気になる習慣や仕草を報告しましょう。小児歯科や矯正歯科の先生なら、その都度、適切な助言を与えてくれます。

適切な時期に改善を試みる

口腔習癖による弊害は、年齢によって異なるため、具体的な対策をとるにしても、適切な時期を見極める必要があります。その時期を迎えたらご自宅ではもちろん、必要に応じて歯科医師の力を借りながら、口腔習癖の改善を試みましょう。

矯正治療を受ける

口腔習癖が治らない、あるいは口腔習癖による影響で不正咬合が現れたら、矯正治療を始めましょう。京都府の宇治ゆうた矯正歯科までご相談いただければ、お子様の年齢や正確に合った、最善といえる矯正法をご提案できます。